遺産分割協議の後で遺言書が発見された場合、基本的には遺言書通りの相続をすることになります。

ただし、遺産分割協議で相続人・包括受遺者全員が合意している場合は遺言書通りの相続ではなくても構いません。

遺産分割協議後に遺言書を発見した際には、まず遺言書の法的な有効性を確認し、相続人・包括受遺者で話し合い相続について決めていくことになります。

詳しく見ていきましょう。

このページの目次

遺産分割協議後に遺言書が発見された時は、基本的に遺言書の内容通りの相続を行う

遺言書は、民法第985条1項「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」という規定により「被相続人が亡くなった時」から効力が発生します。

よって遺産分割後に遺言書が発見された場合でも、基本的には遺言書の内容通りに相続をすることになります。

ただし、相続人の遺留分(遺族の最低限の取り分)を侵害している、遠方に住んでいる相続人に不動産を相続させるなど遺言書の内容が現実的ではないケースでは遺産分割協議で相続人・受遺者が全員合意している場合は協議の内容に沿った遺産分割が可能です。

遺産分割協議後に遺言書を発見した場合の流れ

- 遺言書が法的に有効なのかを確認する

- 相続人・包括受遺者全員で話し合う

遺言書が法的に有効なのかを確認する

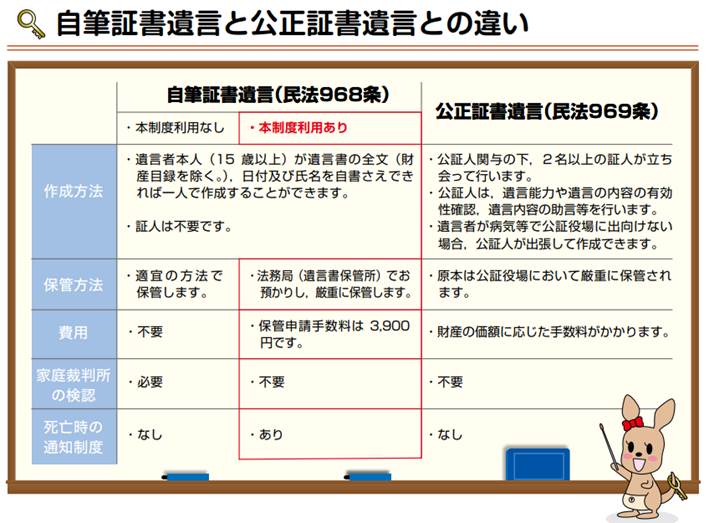

遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が作成される事例が多いです。

出典:法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」

自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度があり一定の要件を満たした遺言書を本人が法務局に保管を依頼できるようになっています。

公正証書遺言は、公証人と2人以上の証人が立ち会いのもと行われ公証役場に保管されます。よってこの2つのケースでは、法的に有効な遺言書が保管されていると言えるでしょう。

自筆証書遺言が自宅など法務局以外で保管されている場合は、以下の点をチェックしましょう。

| ・遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者氏名が遺言者の自書で押印されている ・遺言の作成日付が明確である(例:「令和7年4月吉日」などは不可) ・財産目録をPCで作成している場合、目録の全てのページに署名・押印がされている ・訂正・追加において、場所が分かるように示した上で、訂正もしくは追加した旨を記し、署名・押印がされている |

押印されていないなど不備がある場合は、法的に無効となる可能性があります。

また、このケースでは遺言書の偽造・変造を防止するために家庭裁判所で「検認」の手続きを行わなくてはなりません。

相続人・包括受遺者全員で話し合う

相続人・包括受遺者全員で相続について話し合います。

遺言書の内容通りに相続をする、もしくは遺産分割協議で全員が合意した内容で相続を行うことになります。基本的には被相続人の意向を汲み遺言書が優先されますが、上で述べた通り権利を侵害する、特別な事情があるなどのケースでは遺産分割協議で全員が同意した内容でも構いません。

民法第906条の「遺産分割の基準」では「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と記されていますので遺産分割の際には参考にしましょう。

まとめ

遺産分割後に遺言書が発見され「相続税の申告で困っている」「どうすれば良いのか分からない」という方は、税理士に相談してみましょう。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。