Author Archive

贈与税の申告を忘れたらどうなる?手続きや延滞税について解説

贈与税は「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日(2025年度は3月17日)まで」に申告・納付します。

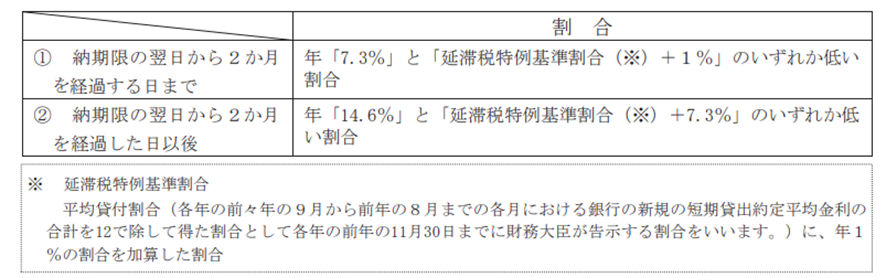

期限内に納税されなかった場合は、本来納付すべき贈与税に加え延滞税が課されます。

また、申告期限までに申告しなかった、実際にもらった額より少ない額で申告したケースでも加算税が生じます。

今回は贈与税の申告を忘れたらどうなるのか、贈与税の計算方法と納付方法をお伝えしていきます。贈与税申告について知りたい方はぜひ最後までご覧ください。

贈与税の申告期限を過ぎたら延滞税がかかる

2024年分に贈与を受け、税金がかかる場合には2025年度の2月1日から3月17日までに贈与税の申告・納付をしなくてはなりません。

納める贈与税額は、暦年課税または相続時精算課税のいずれかの方法で計算した額の合計です。

申告を忘れ、納付が遅れた場合は贈与税とあわせて「納期限の翌日から納付の日」までの延滞税を納付します。

出典:国税庁「令和6年分贈与税の申告のしかた 贈与税の納付」

まずは贈与税の計算・申告を早めに行いましょう。

贈与税の計算方法

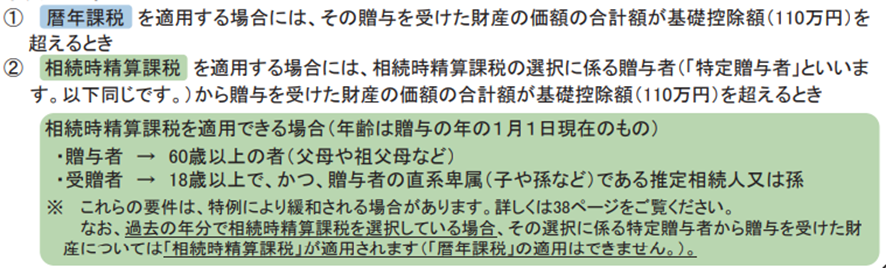

贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方法があります。

相続時精算課税の届け出をしない場合は自動的に暦年課税で計算します。

暦年課税の場合は、年間110万円を超えた金額に対して「一般税率」または「特例税率」のいずれかを掛けて計算します。

特例税率は、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合に用いるもので一般税率はそれ以外のケースで適用されます。

相続時精算課税を新たに適用したい場合は贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」「添付書類」「申告書第一表(兼贈与税の額の計算明細書)」「申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」を提出する必要があります。

贈与税の申告書提出期間内に上記の届出書・添付書類が提出されない際には、自動的に暦年課税が適用されますので注意しましょう。

既に申告書と添付書類を提出し相続時精算課税が適用されている場合は、「相続時精算課税選択届出書」を提出した特定贈与者からの贈与の合計額が110万円超の場合に贈与税申告を行います。

相続時精算課税の贈与税の額は、国税庁のホームページによると「特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額(限度額2,500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します」と記載されています。

贈与税の納付方法

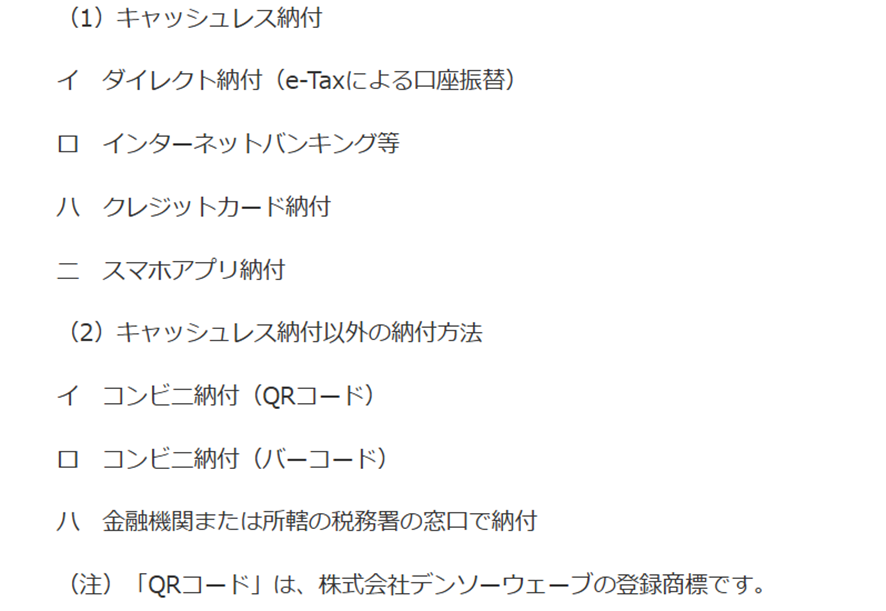

贈与税の納付には以下の方法があります。

申告書は①e-Taxを利用して提出、②郵便による送付、③税務署の時間外収受箱へ投函という3つの方法により提出が可能です。ただし、提出方法により納付方法も異なりますので注意しましょう。

早めに贈与税申告を

贈与税の申告期限を過ぎると延滞税がかかってしまいます。早めに申告を行いましょう。

贈与税について分からないことがある方は、税理士に相談することをおすすめします。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

贈与した側に確定申告は必要?贈与税がかかる、かからないケースとあわせて解説

贈与税は、贈与された人(受贈者)に課されますので贈与した側(贈与者)に確定申告は不要です。

また、受贈者においても確定申告ではなく「贈与税申告」を行います。

贈与税の申告・納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日まで(2025年度は3月17日まで)に行わなくてはなりません。

この記事で贈与税の課税方法や申告について知っておきましょう。

贈与税は贈与される人(受贈者)に課税される

贈与税は贈与された人に課される税金ですので、贈与した側(贈与者)は申告・納税をする必要がありません。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方法があります。

暦年課税は1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計を基に税金を計算します。

一定の要件を満たし、相続時精算課税を選択し届け出をしていない場合は自動的に暦年課税で贈与税が算定されます。

年間の基礎控除額は110万円で、110万円以下であれば贈与税はかからず申告も不要です。

相続時精算課税は60歳以上の父母または祖父母などの特定贈与者が、18歳以上の子・は孫などの受贈者に財産を贈与した場合に選択が可能です。特定贈与者が亡くなった時に相続財産の価額に、相続時精算課税が適用された年の贈与時の価額(2024年1月1日以後の贈与については110万円を控除した額)を加えます。

2024年以降は、暦年課税と同様に110万円が基礎控除額です。

相続時精算課税を選択したい場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。一度相続時精算課税を選択すると、取り消すことができませんので慎重に検討しましょう。

贈与した側に確定申告は不要だが、受贈者に贈与税申告・納付が必要な場合がある

ただし、受贈者は以下の場合贈与税申告を行う必要があります。

| 1.暦年課税で基礎控除額110万円超の贈与を受けた 2.相続時精算課税を選択し、申請した初年度 3.相続時精算課税を申請し、年間110万円超の贈与を受けた 4.贈与税の特例「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」「住宅取得資金の贈与」「教育資金の贈与」「結婚・子育て資金の贈与」を利用した |

なお110万円超の贈与であっても、夫婦や親子、兄弟姉妹など自身の扶養義務を負う者から生活費・教育費に充てるために得たもので通常必要と認められる財産(例:大学の入学金など)に対しては課税されません。

加えて個人から贈与された香典・花輪代・年末年始の贈答品・祝物・見舞い品などで、社会通念上相当と認められるもの、法人から贈与された財産などにも課されませんので、気になる方は税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

2025年度の贈与税申告は、2月1日~3月17日までとなっています。期限を過ぎると延滞税などが加算されてしまいますので、分からないことがある方は早めに税理士に相談しましょう。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

相続で確定申告は必要?不要?不動産売却、生命保険、未支給年金などケース別に解説

相続では、被相続人(亡くなった方)の相続財産は原則相続税の課税対象です。よって相続財産に関しては、相続人(遺産を相続する方)の所得税などを申告する確定申告は不要です。

しかし、相続不動産の売却をした場合、被相続人が加入している保険の保険金が支給され保険料の負担者と受取人が同一人物、未支給年金があるといった際には相続人が確定申告をしなくてはいけません。

詳しく解説していきます。

相続で相続人の確定申告が必要になるケースもある

相続において、相続人の確定申告が必要になるケースは以下の通りです。

| 相続した財産(不動産や株式など)を売却し、利益が出た 賃料収入が得られる不動産を相続した 被相続人の未支給年金を受け取った 被相続人が被保険者、保険料の負担者と受取人が同一人物 代償分割でみなし譲渡が生じた |

1.相続した財産(不動産や株式など)を売却し、利益が出た

不動産(土地・建物)や株式などの相続財産を売却し、利益が生じた場合は相続人に譲渡所得税が課されます。

また、相続人が複数おり財産を換価分割(売却したお金で分割)する場合においても、利益が出ると譲渡所得を得たとみなされ確定申告が必要となります。

2.賃料収入が得られる不動産を相続した

相続人が被相続人から賃貸マンション・駐車場を相続した際には、土地や建物は相続税の課税対象です。

ただし、相続開始日以降の賃料収入は相続人の所得となりますので確定申告が必要です。

3.被相続人の未支給年金を受け取った

被相続人が公的年金を受給しており、未支給年金がある場合は被相続人と生計が同一の配偶者や子どもなど一定の親族が請求をすることができます。

未支給年金の請求権は、亡くなった受給権者の遺族が「自己の固有の権利」として請求するものですので相続税の課税対象ではなく支給を受けた遺族の「一時所得」になります。

一時所得には最高50万円の特別控除額がありますので、他の一時所得と合わせて計50万円以下の場合確定申告は不要です。

4.被相続人が被保険者、保険料の負担者と受取人が同一人物

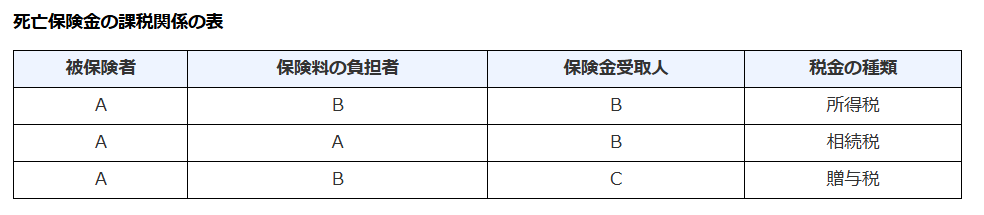

死亡保険金を受け取った際に、被相続人が被保険者で保険料の負担者と保険金の受取人が同一人物である場合所得税の課税対象になります。

出典:国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」

一時金で受け取ったケースでは一時所得、年金として受け取ったケースでは雑所得に分類されます。

5.代償分割でみなし譲渡が生じた

相続人のうち1人が代表して遺産を相続し、他の相続人に金銭や財産を与える分割方法を「代償分割」と言います。

例えば「相続財産が不動産のみ」「相続人が事業の後継者である」といったケースで代償分割が利用されます。

代償分割は他の相続人に代償として金銭を支払った時には非課税ですが、不動産や株式などの財産を代償としたケースでは注意が必要です。

代償とした財産の時価が、取得費よりも高いと利益が生じたとみなされ財産を譲った相続人に譲渡所得税が課されます。

まとめ

相続財産の売却をして利益が生じた、未支給年金があるなどの場合では相続人が確定申告をする必要があります。分からないことがある方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

贈与税の申告期限はいつまで?申告方法とあわせて解説

基本的に、年間110万円以上の贈与があった場合は贈与税の申告をする必要があります。

贈与税の申告は財産をもらった人(受贈者)が、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に行います。期限を過ぎてから申告・納税を行った際には、加算税・延滞税が課されますので注意が必要です。

今回は、贈与税の申告期限と方法について解説していきます。

贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日

贈与税は受贈者が贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日の間に申告・納付します。

申告書や添付書類は、受贈者の住所地を管轄する税務署に提出します。

申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合は、原則として加算税・延滞税が課されますので注意しましょう。

贈与税の支払いが困難な場合には延納という方法がある

贈与税を含む税金は、基本的に金銭で納めますが納税が難しい場合には、延納を申請することが可能です。「延納」は一定の条件を満たした場合に5年以内の年賦により納税を行います。

贈与税の概要と申告方法

贈与税には、暦年課税・相続時精算課税という2つの課税方式があります。

「相続時精算課税」とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫に対する生前贈与において選択できる制度です。

相続時精算課税を選択すると、受贈者は2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることが可能ですが、贈与者が亡くなった際に贈与財産の価額(贈与時)と相続財産の価額を合計した金額で相続税額を計算します。

暦年課税と同様に110万円の基礎控除があり、贈与額が2,500万円を超えた場合に超えた額に対し一律20%の贈与税が課される制度です。

1月1日~12月31日までの1年間、個人から財産の贈与を受けた個人における贈与税の申告が必要なケースは以下の通りです。

出典:国税庁「令和6年分贈与税の申告のしかた 贈与税の計算方法等の概要」

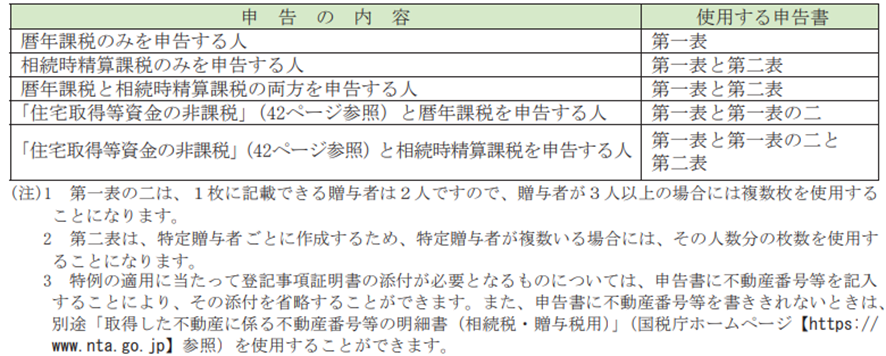

提出する申告書は以下の通りです。

出典:国税庁「令和6年分贈与税の申告のしかた 申告書の作成のしかた等」

申告書を作成し、①e-Tax、② 郵便または信書便で、住所地の所轄税務署・業務センターに送付、③住所を管轄する税務署に提出という3つの方法のいずれかを選び提出します。

なお、2024年分からスマホで贈与税の申告(e-Taxによる提出)ができるようになりました。

スマホでの申告はマイナンバーカードが必要になりますので注意しましょう。

まとめ

贈与税の申告について、分からないことがある方は税理士に相談することをおすすめします。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

相続で、話し合いに応じない者がいる場合の対処法3つ

遺言書が無い場合、何らかの理由で遺言書の内容どおりに相続をしない時には、相続人全員が遺産分割協議で合意することによって遺産分割の内容を決定します。

しかし、話し合いに応じない相続人や受遺者(相続人以外で遺言などによって遺産を受け取る者)がいる場合は一体どうすれば良いのでしょうか?

この記事では、相続で話し合いに応じない者がいる場合の対処法3つと専門家への相談ついて解説していきます。相続トラブルでお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ話し合いに応じないのか

相続人が話し合いに応じないのは、①被相続人(亡くなった方)や他の相続人と疎遠または不仲であり相続に関わりたくない、②忙しく連絡しても見ていない、③被相続人の財産を使い込んだ、隠している、④被相続人・相続人と遺恨があり故意に話し合いをしないなどの理由が考えられます。

①の場合は書面でやり取りする、相続放棄をしてもらうといった方法があり、②は内容証明郵便を送ることで相手が気づく可能性があります。

③と④はトラブルが長期化しやすいケースと言えるでしょう。

相続で、話し合いに応じない者がいる場合の対処法3つを解説

1.共通の知り合いを通して説得する、手紙などで呼びかける

まずは話し合いに応じない相続人に対して、話し合いをするように説得してみましょう。

例えば、手紙を送り書面でやり取りするように呼びかける、共通の知り合いを通して説得するなどの方法があります。

相手には以下の3点を伝えておきましょう。

- 相続人全員が合意しないと遺産分割協議が成立しないことを伝える

- 話し合いの参加が難しい場合は、書面でのやり取りも提案する

- 折り返しの連絡の期限を記載する

相手と疎遠である場合、共通の知人を通して呼びかけることで遺産分割協議に参加するかもしれません。郵便は、どのような内容の郵送物が証明できる内容証明郵便(一般書留) を利用すると良いでしょう。

2.遺産分割協議調停・審判を申し立てる

相続人同士で話し合いができないまたは話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができます。

申し立てに必要な費用は、被相続人(亡くなった方)1人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手です。

相手が遺産分割協議調停にも来なかった場合、調停は不成立となりますが裁判官が審判をすることにより遺産分割の方法が決定します。

3.専門家に相談する

弁護士などの専門家に相談する方法です。

弁護士費用がかかりますので、まずは役所の無料相談を活用するのも良いでしょう。

なお相続税・贈与税に関する相談は税理士が担当となります。

遺産分割協議調停を申し立てるなら、弁護士に相談すべき?

遺産分割協議調停・審判を申し立てる際に、弁護士に相談すべきかお悩みになる方もいらっしゃるでしょう。

今回は「相手が話し合いに応じない」ケースですので、相手が嫌がらせで話し合いをしない場合を除き弁護士が不在でも遺産分割協議調停・審判で遺産分割が決定する可能性があります。

相手の目的が「嫌がらせ」である場合は、調停もこじれることが予測されますので弁護士への相談も検討してみましょう。

まとめ

話し合いに応じない相続人・受遺者がいる場合は、上記の方法を検討しましょう。

相続税・贈与税について疑問や不安がある方は、税理士に相談することをおすすめします。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

【2025年版】税制改正大綱、相続税・贈与税関連の5つの変更点とは?

毎年12月中旬、税制改正のたたき台である「税制改正大綱」が発表されます。

今年は「年収○万円の壁」について、自由民主党・公民党と国民民主党の間で意見がまとまらず発表が20日にずれ込みました。

年収の壁については「178万円を目指す」としながらも、基礎控除10万円・給与所得控除10万円の引き上げで123万円であることが明記されています。

相続税・贈与税についてはどうなっているのでしょうか?税制改正大綱に記された5つの改正案を見てみましょう。

2025年度税制改正大綱、相続税・贈与税関連

2025年度の税制改正大綱で、相続税・贈与税関連の事項は5つです。

1つずつ見ていきましょう。

| 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を2年延長する |

出典:自由民主党ホームページ「令和7年度税制改正大綱」より(以下同様)

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置」とは、18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、祖父母や父母といった直系尊属から贈与を受けた場合などに一定の方法で受け取ると1,000万円までの金額に相当する部分の価額が非課税になる制度です。

2025年3月31日までの措置でしたが、2年延長となり2027年3月31日までとなります。

| 2)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付け及び山林に係る相続税の納税猶予制度における特例 山林の経営委託の適用を受けることができる事由に、介護医療院へ入所したことを加える |

(2)は、山林について相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、障害・疾病などの理由で経営が困難な状態となった場合に一定の者に委託した時は納税猶予の特例が適用される措置について「介護医療院への入所」を加えることになりました。

2025年度税制改正大綱、事業承継関連

続いては事業承継に関する贈与税の改正案です。

| 3)個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする 4)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする 5)(注)上記(3)及び(4)の改正は、2025年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する |

個人版事業承継税制における事業従事要件、法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について見直しについて行われました。

税制改正大綱ではこの改正について「本措置は、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するための極めて異例の時限措置であることを踏まえ、適用期限は今後とも延長しない」としつつ、「事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方については今後も検討する」と述べています。

まとめ

税制改正大綱の内容は、全てそのまま反映されるわけではありませんが、今後の参考にチェックしておきましょう。特に今後結婚する子どもや孫に贈与をする予定の方、事業を営んでいる方には影響があるのではないでしょうか。

税制改正を含め、税金について疑問・不安がある方は税理士への相談をおすすめします。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

遺留分とは?請求できる相続人や割合・計算方法を解説!

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者、父母や祖父母、子どもなどに与えられた遺族の最低限の遺産の取り分です。

例えば、遺言書に被相続人が生前お世話になった人など特定の遺贈者に遺産を相続させる内容であっても、遺族は遺留分を請求できます。

今回は遺留分とは何か、請求できる相続人や割合・計算方法、注意点を解説していきます。

遺留分を請求できる相続人の範囲とは

遺留分とは、相続における遺族の生活保障を考慮した最低限の取り分です。

遺留分の権利を持つ相続人は、被相続人の配偶者、父母や祖父母など直系尊属、子どもなどの直系卑属で「遺留分権利者」と呼ばれます。なお兄弟姉妹とその代襲相続人(甥・姪)に遺留分はありません。

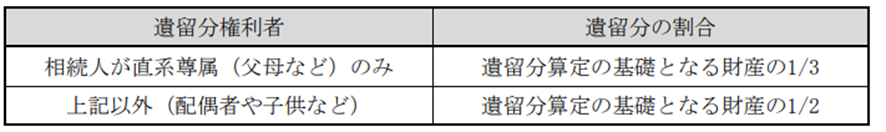

遺留分の割合と計算方法

遺留分には遺留分権利者の全員に対する相続財産全体の割合「総体的遺留分」と、総体的遺留分を法定相続分の割合で分配した「個別的遺留分」があります。個別的遺留分は、各遺留分権利者の遺留分を指します。

総体的遺留分の割合は、民法1042条で以下のように定められています。

出典:国税庁「税務大学校 税大講本 相続税法(2024年度分)」

例えば相続人が、配偶者と子ども2人である場合総体的遺留分は1/2です。

個別的遺留分は、配偶者が1/4(1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分))、それぞれの子供は1/8(1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(子どもの人数))です。

遺留分侵害額の請求とは

遺留分権利者とその承継人が、遺言書による相続などにより遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、贈与または遺贈を受けた者に対して遺留分侵害額相当の金銭の支払いを請求できます。

例えば、愛人に100%遺産を相続させるといった偏った内容の遺言書が発見された場合は配偶者と子どもは侵害された遺留分の請求が可能になるのです。

ちなみに、遺産分割協議で全員が合意した場合は、遺言書通りの内容では無い遺産分割も可能です。

当事者間で話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停申立ての手続きができます。

遺留分侵害額の請求、注意点

遺留分侵害額の請求は、家庭裁判所に調停を申立てる前に、「遺留分に関する権利を行使する」旨の意思表示を相手方にしなくてはなりません。

よって家庭裁判所に申立てをする前に、内容証明郵便を送るといった意思表示をしておきましょう。

意思表示をしない場合、遺留分侵害額請求の権利は相続開始と遺留分を侵害された事実を知ってから1年を経過した時(もしくは相続開始から10年を経過した時)に時効によって消滅します。

遺留分を侵害されており、侵害額を請求したい方は早めに相手に意思表示をすることをおすすめします。

まとめ

遺留分の金額や計算などでお困りの方は、税理士に相談してみるという方法もあります。相談する際には、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良い?違いとメリット・デメリットを解説

遺言書を元気なうちに準備する場合、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言は、自分で作成できますが不備があると無効になってしまう恐れがあり、公正証書遺言は公証人が作成するため不備の可能性が低いものの手間とコストがかかるというデメリットがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いのでしょうか?違いとメリット・デメリット、注意点を解説していきます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、メリット・デメリット

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとそれぞれのメリット・デメリット、注意点を見ていきましょう。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |

| 概要 | 自身で全文を書く。 ※財産目録は、パソコンで作成可能 | 公証人が遺言者の話を聞き、作成する |

| 費用 | 無料 法務局に保管を依頼する場合は別途手数料が必要 | 手数料が必要。手数料は財産価額によって異なる |

| 保管場所 | 自宅または法務局 | 公証役場で原則20年間保管 |

| メリット | 遺言者が作成したい時に自由に作成できる 公正証書遺言に比べ、作成の費用がかからない | 公証人のアドバイスを受けながら作成できる 不備の可能性が低い 公証役場で保管されるため、改ざんの心配が無い |

| デメリット | 自宅などに保管していた場合、改ざんされる可能性や相続人に発見されない可能性があり、裁判所の検認が必要 | 手数料がかかる 作成にあたって証人2人が必要 平日に公証役場に出向く必要がある |

| 注意点 | 遺言の内容が不正確で遺留分を侵害している場合などは、相続人同士で争いが起きる可能性がある | 相続人になる予定の者、未成年者などは証人になることができない 財産価額によっては手数料がかさむ |

なお裁判所の検認とは、遺言書の偽造・変造・改ざんを防止するための手続きです。検認を受けたからといって、遺言書が法的に有効と証明されるわけではありません。

公正証書遺言の手数料は以下の通りです。

| 遺産の価額 | 手数料 |

| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |

| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |

| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |

| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |

| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |

出典:日本公証人連合会ホームページ「手数料」より

自筆証書遺言作成のポイント

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で不備があると無効になってしまう恐れがあります。

作成をする前に以下のポイントをおさえておきましょう。

| 遺言者が、全文・日付・氏名を自書し、押印する日付は正確に記載する(無効になる例:○月吉日)財産目録はパソコンで作成可能特定の親族の遺留分を侵害しないように配慮するなぜ遺言書に書いている相続の内容になったのか、相続の相続人に伝えたい思いなどは、「付言事項」に記載をする |

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の子どもや父母などの最低限の取り分です。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分を侵害された人は、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。

まとめ

自筆証書遺言と公正証書遺言はそれぞれメリット・デメリットがありますので、自身の意向に沿った形式を選ぶことが重要です。

分からないことがある方は、税金も含め相続に強い税理士に相談する方法もありますので検討してみましょう。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

相続税の2割加算とは?対象者と計算方法、シミュレーション

被相続人(亡くなった方)の孫や兄弟姉妹、甥・姪が相続人となると相続税が2割加算されます。

特に孫は、子どもが亡くなって代襲相続する場合と養子となっているケースでは取り扱いが異なりますので注意が必要です。

今回は、相続税の2割加算の対象者と計算方法、シミュレーションをお伝えしていきます。

相続税の2割加算の対象者

相続・遺贈などで財産を得た人が、被相続人から見て子ども・父母・配偶者以外である場合、相続税額に対してその2割に相当する金額が加算されます。

例えば被相続人の孫・兄弟姉妹・甥と姪は2割加算の対象です。

出典:国税庁「相続税額の2割加算」

孫が相続人になる場合は、以下の点に注意しましょう。

| 孫養子・・・被相続人の養子である孫は、被相続人から見て子ども(孫にとっての親)が生きている場合2割加算の対象になる 代襲相続人となった孫・・・2割加算の対象とならない |

相続税が2割加算されるのは、公平・公正な税負担にするためです。

相続では子どもや配偶者が相続人になるケースが多く、資産を移転する順番としては「順序通り」と考えられます。しかし、孫は子どもの世代を飛び越えて相続する形になってしまいます。

兄弟姉妹や甥・姪が相続するケースは、件数としては少なく「想定外」と捉えることもできますので相続税額は2割加算されるのです。

ただし今後少子高齢化が進む中で、独身の人が亡くなった場合に兄弟姉妹が相続人となるケースは増える可能性があります。

相続税の2割加算の計算方法とシミュレーション

相続税が2割加算される際の計算方法は以下の通りです。

| 相続税額+税額控除前の相続税額×0.2 |

例えば孫が養子縁組により相続人となったケースで試算してみましょう。

| 法定相続人:配偶者・孫(養子)・子ども2人 計4人 相続分:法定相続分と同一 遺産総額:8,000万円 債務:なし 葬儀費用:500万円 生前贈与・みなし相続財産・非課税財産・相続時精算課税適用財産:なし |

葬儀費用のうち、火葬や埋葬・納骨をするためにかかった費用やお通夜といった通常葬式にかかせない費用などは遺産総額から控除することができます。

まずは、各相続人の課税価格の合計額を計算します。

遺産総額8,000万円―葬式費用500万円=7,500万円

他にみなし相続財産や贈与財産などがないので、正味の遺産額は7,500万円です。

相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きます。

7,500万円―(3,000万円+600万円×4)=2,100万円

2,100万円を法定相続通りに相続したと仮定して、計算した各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額は以下の通りです。

配偶者:1,050万円(法定相続分1/2)

子ども2人:それぞれ525万円(法定相続分1/4)

孫養子:525万円(法定相続分1/4)

この取得金額に税率を掛けた金額は配偶者が107.5万円、子ども2人と孫は52.5万円です。合計した相続税の総額265万円を実際に相続した割合で分配します。この場合は法定相続分通りに相続していますので各相続人の相続税額は、配偶者が107.5万円、子ども2人と孫は52.5万円です。

最後に孫は「52.5万円×0.2=10.5万円」を加算した、63万円が相続税額です。

このケースでは、10.5万円が加算額です。

分からないことがある方は、税理士に相談を

相続税の2割加算について分からないことがある方は、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

【税理士監修】相続税の申告・納付は10カ月以内! 手元にお金がない場合の対処法とは

相続税の申告・納付は、被相続人(亡くなった方)が死亡した日(もしくは被相続人が死亡した事実を知った日)の翌日から10カ月以内に行います。期限にあたる日にちが土・日・祝日などの場合は、翌日が期限とみなされます。

胎児にも相続の権利があるため、申告期限が約10カ月と長めに設けられています。

期限内に納付が困難な場合は、「延納」と「物納」が認められるケースがあります。

今回は、相続税の申告・納付期限、納付が困難な場合の対処法、納付方法などを解説していきます。

相続税の申告・納付期限は被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内

相続税の申告・納付期限は、基本的に被相続人の死亡した日の翌日から10カ月です。ただし、被相続人が遠方に住んでいる、疎遠であるなどの事情で「死亡した日」にその事実を知らなかった際には「死亡したことを知った日」の翌日から10カ月が納付期限です。

相続人が胎児の場合は、代理人が「胎児が出 生したことを知った日」、幼児の場合は代理人が「被相続人が死亡したことを知った日」の翌日から10カ月以内です。

被相続人の準確定申告は4カ月以内

被相続人が1月1日から死亡した日までの所得税を、申告・納付する手続きを「準確定申告」と呼びます。準確定申告は、被相続人の死亡日(または死亡したことを知った日)の翌日から4カ月以内に行わなくてはいけません。

相続税の納付が難しい場合は、延納を申請する

基本的に相続税は金銭で納付しますが、相続税額が10万円を超え金銭で納付することが困難なケースでは、申請書を提出し担保を提供することで延納が認められることがあります。延納期間は5年~20年間で、延納期間中は利子税が課されます。

相続税は連帯納付義務 があり、相続人のうち1人が納付しない場合には、他の相続人は自身の相続税を既に支払っていても納付していない相続人の相続税・利子税などについて、納付の義務があります。

延納も困難な際には、一定の要件を満たした場合に相続財産による納付(物納)が可能です。

相続税の納付方法と場所

相続税の申告書と添付書類は、管轄の税務署に持参または郵送します。e-Taxによる電子申告も可能です。

税務署に持参するとその場で納付が可能です。郵送の場合はコンビニエンスストアや金融機関や支払うことができます。

e-Taxは、上記に加えクレジットカードで納付もできます。

相続税の計算・申告・納付でお困りの方は税理士に相談を

相続税の申告・計算・納付などで、分からないことがある方、お困りの方は税理士に相談することをおすすめします。期限を過ぎると延滞税などがかかってしまいますので、専門知識を持つ税理士のサポートを受け、スムーズな申告・納付を行いましょう。

監修 玉城 慎之介

税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867

琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。

その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。

グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。

また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。